Contents

そもそも「DAO」って何?

DAOとは「Decentralized Autonomous Organization」の略。日本語に訳すと「分散型自律組織」となります。比較的新しい概念ということもあり、明確な統一的定義はありませんが「各参加者が共通の目標に向かってそれぞれの役割を全うすることで組織運営を行う分散型の組織」と捉えておけば大きなズレはないでしょう。

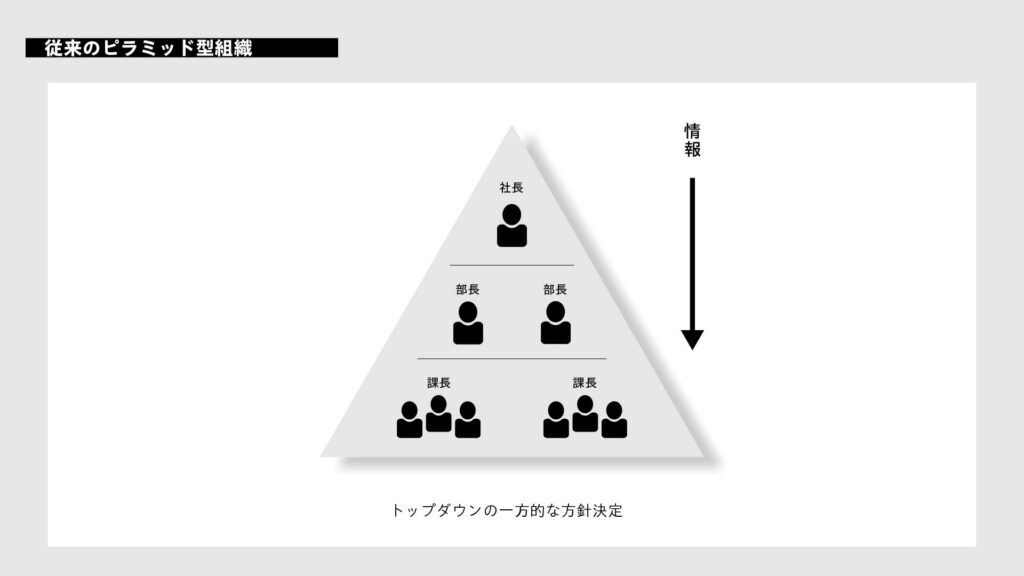

従来の組織を例に挙げながら、もう少し具体的に説明します。これまでの組織は中央集権型の他律組織がほとんどでした。つまり、代表や社長といった意思決定者を頂点とした階層構造で構成されており、上位者の意思決定に基づいて個々人や組織が動いていく(他律)形の組織です。

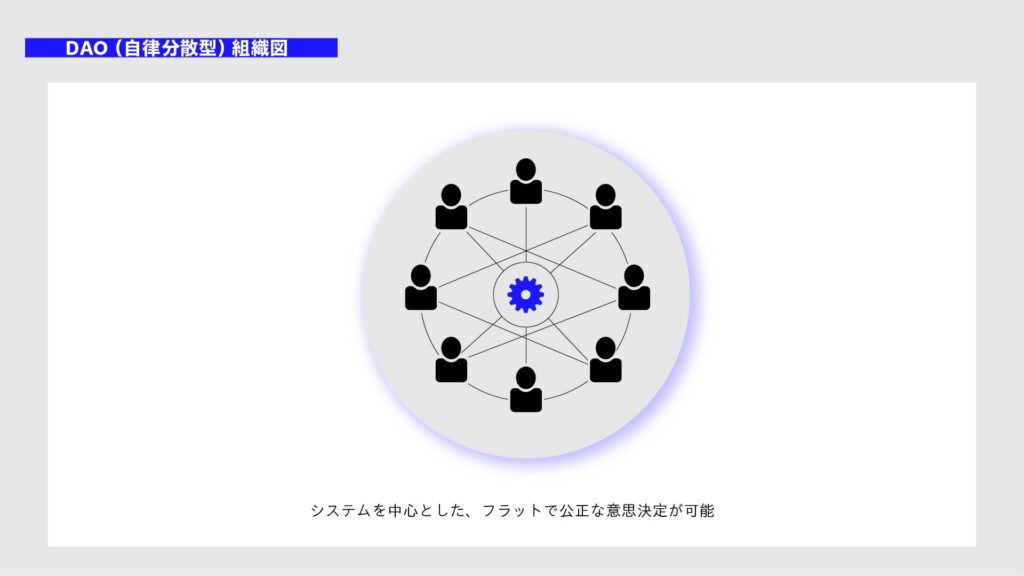

対してDAOは、権限が分散されており、個々の意思決定の集合体です。各々が特定の役割を担うかどうかの意思決定をするところから始まり、役割に応じてDAOの意思決定に関与することができます。組織の重要なルールを参加者同士で議論しながら共同で決定し、そのルールに従って動いていく(自律)形の組織になります。ここでポイントとなるのが、権限の分散は目標ではなく手段であるということです。DAOは、メンバーが各々の自主性に基づいて行動した結果、DAO内で共有される大きな目標(コンセプト)が達成するように設計されます。この目標があった上で、それを合理的に達成するための手段として権限を分散します。権限を分散することで、一人ひとりの深いコミットメントを引き出すことができるため目標達成への近道となる、という考えです。

よく聞くブロックチェーンやweb3.0などの概念は、大きく言えば権限を分散された形で保つために必要となる技術なのですが、専門的かつDAOの本質からは少し外れる形となりますので、本稿では割愛します。

すごく簡単に言えば、権力を持つ特定の人や組織による決定ではなく、参加者それぞれが各々の立場で意思決定しながら動かしていくことのできるフラットな組織ということです。ここまで聞くと、「NPOをはじめとして、フラットな組織というものはこれまでにも存在しているのでは?」といった疑問が湧くと思います。そこで、既存組織体制の延長線上にあるDAOという組織のあり方のどこが新しいのか、なぜ注目されているのかを次章で説明しようと思います。

なんで「DAO」が注目され始めているの?

直近、DAOという概念が盛り上がりを見せている大きな理由の一つは、ブロックチェーンやスマートコントラクトといった、権限を分散させながら組織を運営するために必要な技術的要素が成熟してきたということが挙げられます。しかし、前述の通り、その経緯や背景は専門的な話になりますし、それだけで注目されている理由にはなりえません。いくら技術的に可能となったからといって、それによってもたらされるメリットがなければただ成立するだけ。これだけ注目を集めているということは、技術的要因とは別にDAOという組織がもたらすメリットに多くの人が魅力を感じているからです。そのメリットを大きく6つに分けてご紹介します。

1.コミュニティのあり方が変わる

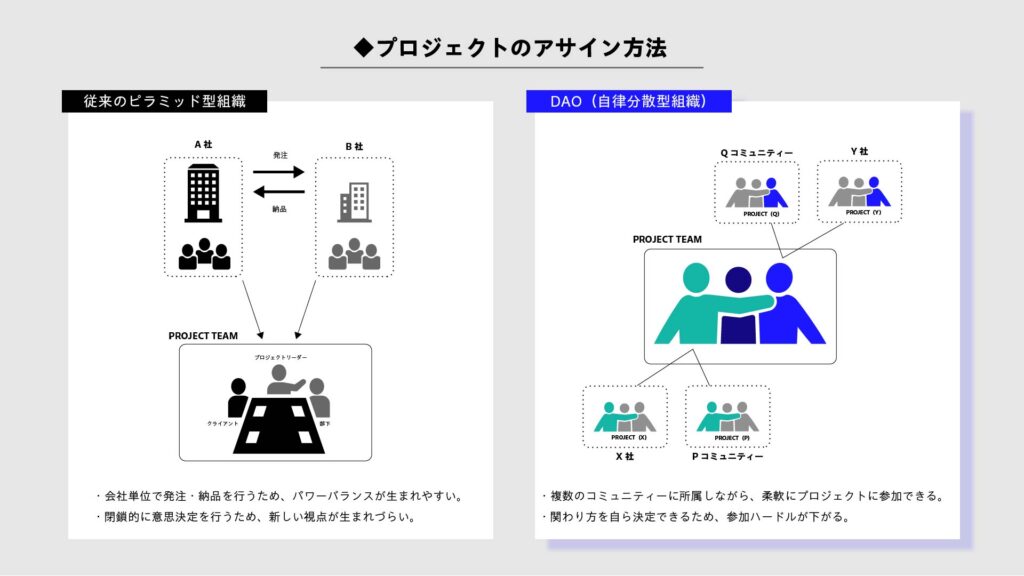

DAOという組織のあり方が普及すれば、複数のコミュニティに所属するのが当たり前の時代が来ると言われています。それは、DAOの柔軟で自由度の高い組織のあり方が強く影響しています。従来の会社やプロジェクトでは、任されるミッションや投下すべき時間が意思決定者により規定されるケースが多かったですが、DAOはまさに「自律的」にどのような役割でどれだけの深さでコミットメントするかを自ら決定することができます。そのため、コミュニティ参画のハードルが大きく下がります。それだけではなく、ブロックチェーンやスマートコントラクトといった技術の活用により、海外などの離れた場所のDAOにも安心して参画することが可能です。こうした背景により、参加者からすればさまざまなコミュニティに参画するハードルが下がり、コミュニティ側からすれば参加者を集めるハードルが下がります。その結果、様々な想いやコンセプトを持つコミュニティが生まれて育っていくことで、従来よりも多様な社会となることが期待されています。

2.組織運営の仕組みが変わる

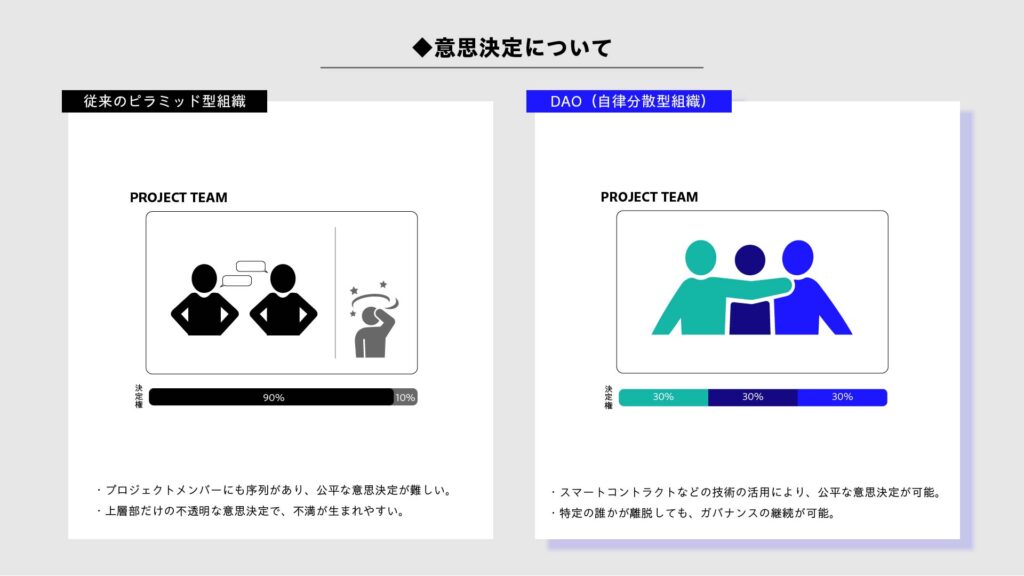

これは前述の通りですが、DAOは従来型の組織と運営の仕方、つまりガバナンスのあり方が大きく異なります。中央集権的ではなく、分散型のガバナンスであることは様々なメリットをもたらします。まず挙げられるのは組織運営の透明性の確保です。中央集権的組織では、意思決定のプロセス開示が上位階層に限定されているケースも多く、不透明な意思決定は参加者の疑念や反発を生みかねません。そして、生じた疑念や反発は意思決定スピードを鈍化させます。対するDAOは参加者が各々の立場で関与しながら、同じ立場においてはオープンかつフラットな形で意思決定をしていくため、目標に対して最適な結論を導くための迅速で柔軟な意思決定が可能になります。また、権限の分散による意思決定プロセスへの参加は、各メンバーの高いコミットメントを引き出すことも可能にします。さらに、最終的な意思決定を特定の個人に依存しない形が原則となるため、誰かがコミュニティを抜けたせいでガバナンスが機能不全に陥るといったことも起こらず、関わる誰かがいる限り運営が継続可能です。加えて、意思決定を特定の個人に依存させない仕組みは既得権益への執着も生まれないことを意味するため、従来型組織が直面する硬直化による衰退も起きづらいと言えます。

3.コラボレーションの形が多様になる

DAOという組織の形は、多様なコラボレーションの可能性も生み出します。権限が分散的であり、中心となる人や組織が存在しないDAOにおいては何かしらの概念や資産などのアセットが中心となります。このアセットに関わりたい人がDAOに参加することになるのですが、その詳細な目的や理想とする関わり方は人それぞれです。つまり、コミュニティ参加や協力の目的に多様性が生まれ、それを許容する組織の柔軟性により様々な形のコラボレーションが生まれやすい組織のあり方と言えるのです。

4.リソース調達の方法が変わる

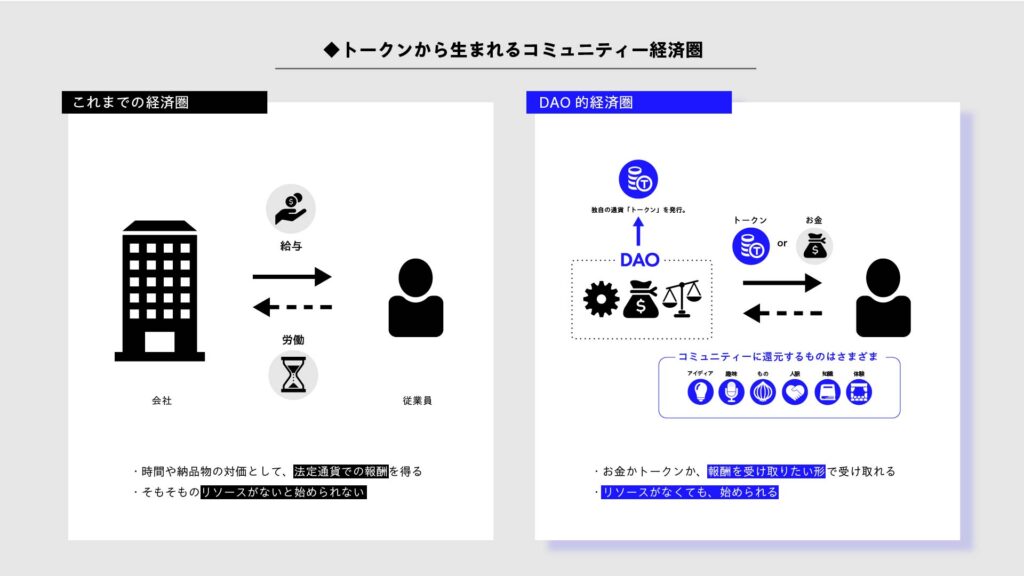

どのようなプロジェクトやコミュニティであっても、最初の壁となるのはリソースの調達です。運営に必要な人員やモノ、情報を調達するためにはこれまでお金が必要でした。つまり、お金やそれを集める手段が乏しい場合は、どれだけ魅力的なコンセプトや概念があってもプロジェクトとして成立させるのが難しかったのです。しかし、DAOでは「トークン」というコミュニティ内で使用可能な通貨を発行することが可能になりました。これにより、法定通貨ではなくコミュニティが自分で発行する「トークン」を対価として必要なリソースを調達することが可能となり、より多様なコミュニティが生まれやすく、そして発展しやすくなります。

なお、「トークン」の価値をどうやって担保するのかという疑問も出てくるかと思いますが、これはDAOの種類や運営方針等によって変わってくるため、また別の記事で説明しようと思います。本稿では「DAOによって価値を担保された『トークン』を発行することで、法定通貨に頼らないリソース調達が可能になる」という部分を覚えていただければと思います。

5.インセンティブの設計が変わる

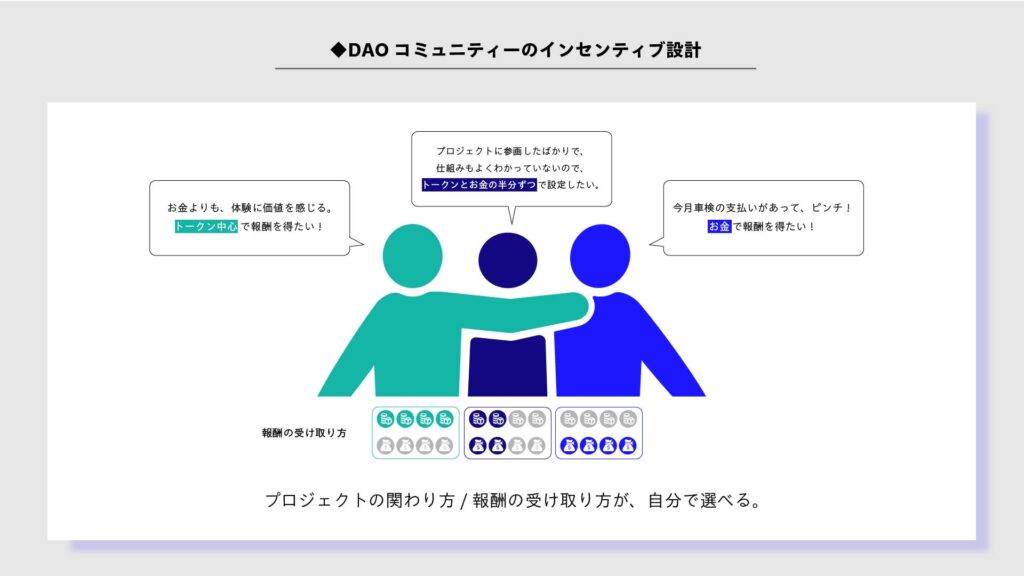

これも、「トークン」の発行がもたらすメリットです。独自に通貨を発行できるということは、コミュニティ内においてどのような行動にどれだけのインセンティブをつけるかコントロールできることを意味します。法定通貨を基軸とした資本主義経済に縛られることなく、そのコミュニティにとって有益な行動や貢献とはどのようなものか、それにどれだけの量のトークンを発行するのかを議論し、仮説検証しながら定めていくことで、非常に強力かつ支配的であった「どれだけお金を稼げるか」といった価値基準に縛られないインセンティブ設計が可能となるのです。また、各自が目標に向かって頑張ることでストックオプションのように、自分が取得したトークンの価値が上がるように設計できるため、目標に向かう団結力や推進力が生まれます。その結果、資本主義であれば市場原理により淘汰されてしまっていたような概念やサービスにも可能性が生まれます。

6.目指す姿が変わる

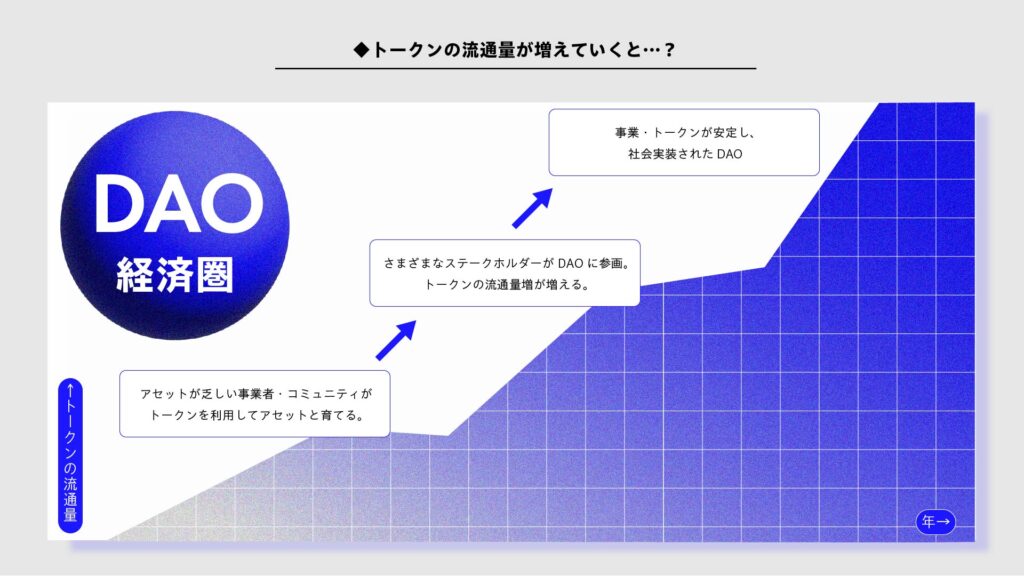

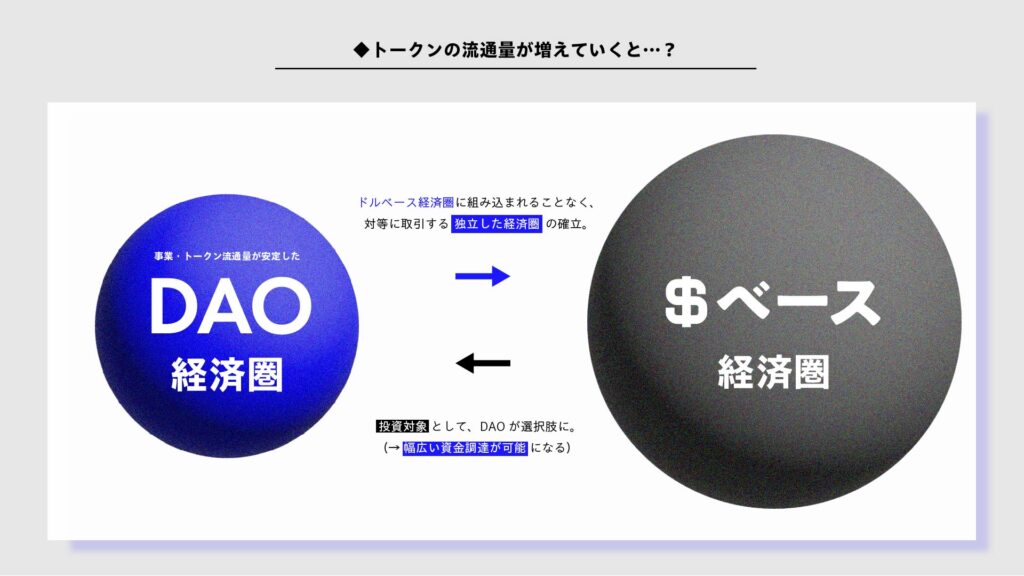

社会に対して一定の影響力を持つほどにコミュニティを成長させようとした時に、目指すゴールの姿が従来の組織とDAOでは大きく異なります。従来はいわゆるエグジットという形で資本主義経済に組み込まれにいくことがわかりやすいゴールの形でした。しかし、DAOにおいてはトークンを利用してコミュニティを育てることで様々なステークホルダーを巻き込み、一つの独立した経済圏や社会の構築を目指すことが可能です。つまり、コミュニティの成長により関係者が増え、内包するサービスやトークンの価値が上がり、安定します。これが一定の規模を超えると、資本主義経済からも投資の対象となり、より大規模な資金調達が可能となります。資本主義経済に組み込まれ、その価値基準に則ったコミュニティ運営を行うのではなく、独自の価値基準に基づく運営を行いながら資本主義経済と取引をするという形で独立した経済圏や社会、言うなれば小さな独立国家のようなあり方を目指すことができるようになるのです。

DAOは、意思決定の仕組みとしてはフラットな組織であるNPOやボランタリーな従来の組織の延長として生まれているものではありますが、上記6つのメリットはそうした従来の組織ではもたらすことのできなかったものです。これらのメリットに大きな可能性を感じる人たちがDAOに注目し始めており、小さいながらも取り組みが各地で生まれ始めているというのがDAOを取り巻く日本の現状です。

まとめ

ここまで、DAOとはつまりどういう組織を指すのか、注目を集めるだけのメリットとしてどんなものがあるのかをご説明してきましたが、DAOの概要は理解いただけたでしょうか。もちろん、これがDAOの全てではなく、言及できていない部分も多々ありますが、本稿が少しでもDAOへの理解を深めることにつながれば幸いです。これを機にDAOに興味を持ったという方は、技術的な側面をはじめとした専門的な説明のなされている情報はたくさんあるので、ぜひ調べてみてください。DAOOOOでも、より詳細な説明に踏み込んだ記事も用意していく予定ですので、そちらもぜひ一読いただけると嬉しいです!