はじめに

DAY2もDAY1と同様、受講者の方からの質問に講師陣が回答します。質問は1件のみでしたが、DAOのエコシステム形成や新しさに関する奥深い議論へと発展しました。

DAY2補足講義

DAOの最小単位と組織運営におけるDAOの機能

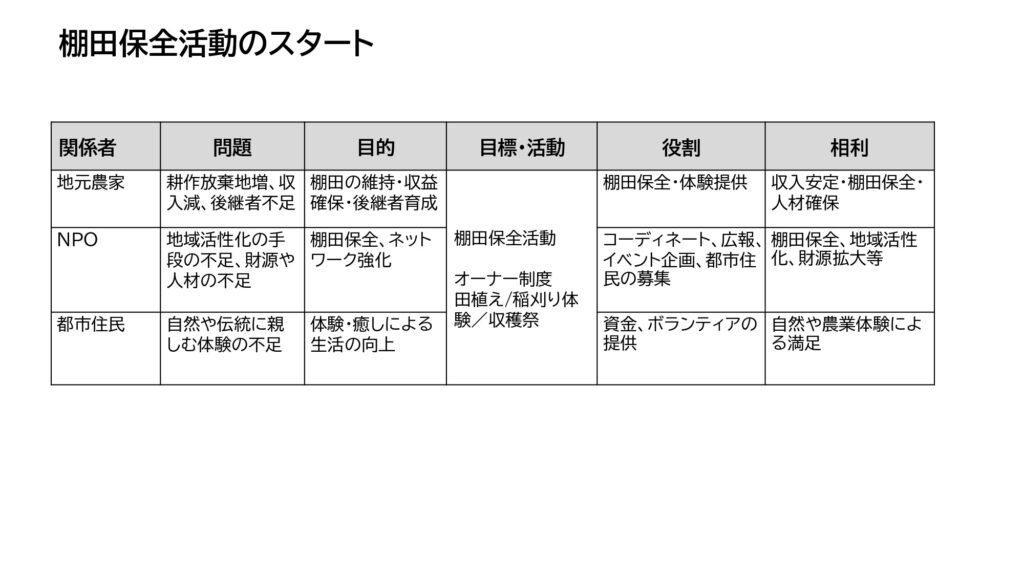

▼質問:DAY2では「棚田オーナー制度」と、そこから構築される協創エコシステムが例として取り上げられました。単刀直入にお聞きしますが、これはDAOなのでしょうか?

本嶋:たしかに現状ではエコシステムは形成されているものの、これまで説明されてきたDAOの形態とは少し異なりますね。

質問にお答えすると、DAOの一部だと考えます。では何がDAOとDAOでないものを分けるかというと、この発展前の図にポイントがあります。

この状態は、持続的な価値が生まれる関係性の最小単位です。実際に地域で物事をスタートさせる時はこうした状態から始めることが多いのかなと。顔の見える関係で、1:1で……といった関係性のうちは、トークンやブロックチェーンは必要ないと思います。

澤:本嶋さんとしては、この状態もDAOなんですか?

本嶋:「DAOの芽」と呼べるような状態ですね。DAOとして本格化する前の、スタートとしてある関係性です。

澤:このような関係性、相利を持って活動する団体やNPOもたくさんありますよね。活動自体は続けられるけど、大きくなっていかないので「DAOをやりましょう」となる。これもDAOではあるけれど、まだ「DAOの芽」でしかないという話でしょうか?

本嶋:そうですね。自分たちの周辺は成立するけど、地域全体、社会全体を巻き込むには遠い。関わりしろが少なく、人の提供できるものや手に入れられるものが限定的になってしまっているのがこの状態です。人が能動的に参加しやすいエコシステムとは言えません。

澤:棚田オーナー制度で例えるなら、この段階では棚田に興味がある人しか参加しようとしませんね。それでは話を1枚目の大きくなったバージョンに戻しましょう。これなら関わりしろも増えましたが、運営の面ではどうでしょうか?

本嶋:ここまで来ると1つの経済圏に近い状態が生まれていて、負担なく回っていくなら「いいな」と思います。ですが実際に設計・運営をしようとした時、いろんな人がいろんな相利を求めて参加するので、得たいと思う利益に偏りが出てしまうかもしれません。そうなったら調整が必要です。さらには、役割を見つけて人を配置することにも実際は労力がかかります。調整して、配置して、運用をマネジメントして……と、難しいところも多いはずです。

澤:では、DAOはそういった問題をどうやって解決するんですか?

本嶋:前提として、こうした問題は関係性を広げていく際に起きるものだとお伝えしておきます。関係性の範囲を拡大しようとした時、基本的には役割がベースになります。DAOでの価値は活動を通して生まれ、そうした活動は人々の役割に沿って行われるからです。

運営側からメンバーに役割を割り振るなら、メンバーに何ができるかは把握しておきたいところです。その役割を明確に設定して、「見える化」した状態にできる。「見える化」した上で適切な場所に配置できる。これがまず、DAOのシステムで可能になることの1つですね。

もう1つ、組織運営で役立つDAOの特徴がトークンです。基本的には価値が発生する働きに対し、報酬として交換可能なトークンが支払われるという仕組みですね。これが存在することにより、競争関係が発生します。いわゆる市場原理が働くわけです。組織全体としては価値を最大化したいので、たくさん応募がある役割を介してできる行動は価値が下がり、受け取れるトークンの量が減少します。逆に応募が少なくニッチな役割の価値は上がり、受け取れるトークンの量が上昇します。

関係性を拡大するにはシステム化が必要で、システム化するにはこの2つが役立つと考えます。

澤:不特定多数になるだろうDAO参加者の個性を把握でき、応募の集中する役割は自動的に価値が下がる仕組みのおかげで過密を防げると。これらに人力で対処しようとすると大変ですね。DAOの仕組みが組織運営での問題を自然と解消してくれるんですね。

トークンの意味と「既存の何かでいいのでは?」論が生まれる原因

澤:トークンなどの通貨に関する疑問なんですが……「地域通貨のような地域限定の通貨システムと何が違うの?」という質問を僕は何度か受けていまして。そうした既存の仕組みとの差異を考えた時に、DAOであることの意味とは何でしょう?

本嶋:それについては関係性を拡大する際の利便性を比較した際に、大きな意味があります。地域通貨を発行する場合、企業が開発した既存システムを使うか、自分たちで資金を用意して発行するかのどちらかです。どちらにしても元手が必要で、お金の流れも元手のある場所から流れるだけになってしまいます。

澤:けれどトークンは、双方向的に交換ができますね。例えば店舗がトークンを受け取ったらただ換金してもらうだけじゃなくて、それを報酬に広報などの仕事を発注したり、別の店舗から商品を調達したりできる。いろんな循環が起こって地域全体に行き渡るわけですね。

本嶋:実は地域通貨でも、そうした網目状の関係構築をやろうとしていた事例はあったんですが……上手くいきませんでした。「協力3.0」のような考え方が浸透しておらず、何よりランニングコストが高かったのも理由として大きかったようです。企業発行のポイントシステムを利用する場合は手数料もかかりますからね。

対してトークンは、実装時の負担が削減されています。トークンはブロックチェーン技術により複数人で管理され、その運用コストも暗号資産として支払われるので元手となる資金が少なく済んでいます。また、AIの進歩によってトークン開発・管理のコストを抑えられていて、利用者からお金を回収しなくても済むようになってきた。この変化がトークン利用の背景にあると考えています。

澤:理論上でしかできなかったことが技術によってできるようになったんですね。そして成立した独自の通貨を地域内で循環させようとした場合、「協力3.0」などの発想も組み合わせないといけない。つまり、複数の概念を「DAO」という考え方に統合させた結果、それぞれのシステムが互いを補い合って理想とする環境が生まれていると。

本嶋:そう解釈して問題ないと思います。

澤:そうした構造だと考えると、「DAOは複数の組織構造やシステムを組み合わせた仕組みです」という説明に「なら既存の何かでいいのでは?」と返されるのも納得しました。原型となる構造やシステムはそのまま機能していることになりますし……ただ、エコシステムを広げていくような仕組みは、DAOとして組み合わせないとつくれないんですね。

DAOの到達予想図

澤:DAOが既存概念の組み合わせで動いていることはわかりました。「協力3.0」を含め、いろいろな仕組みを組み合わせていって、最終的にDAOはどういう進化をするんでしょうか?

本嶋:それぞれが目指す目的を最短経路で達成できる、効率的なシステムに変化していくと考えます。「棚田オーナー制度」でも、それぞれの人が棚田という1つのコンセプトに寄り添って行動したことにより、それぞれの目標が達成できる構造になっていますよね。独立して行動すれば途方もない労力がかかってしまうところを、「棚田オーナー制度」のエコシステムを広げていくという方向性で結託すれば効率よく達成できます。

また、今までは少数の人しか組織に関われなかったのに対し、技術を活用すれば人が人を呼ぶような状況を生み出せると思います。以前にもお話しましたが、組織運営では組織を軌道に乗せるまでが重要で、いかに短い期間で軌道に乗せるかが鍵になってきます。人を呼びやすい環境を、トークンなどの仕組みを組み合わせてシステムから構築できるんですね。

そして最後に、エコシステムをつくるところから逆算したロードマップを引けるようになります。どの程度の規模のエコシステムを構築したいかを考えれば、自分たちが何をすべきか、どれくらいの人数が必要なのかが見えるようになるという。まずは共感を軸に集まった人数から活動を始めて、次に企業や界隈の著名人を巻き込んだ活動に発展させていく。最終的に目標とする規模へどうすれば到達できるか、そこまでのロードマップをDAOでは描きやすいです。

さらには活動する中で、組織の目的を変更する必要も出てくるかと思います。しかしDAOは行政や企業といったトップダウン型の集団ではないので、構成されるメンバーが望むなら変えられるという、目的変更に必然性が存在します。エコシステムも、ルールも、ロードマップも変えられる。柔軟に方針を切り替えられるのが組織としては新しいと感じます。

澤:最後の話に着目すると、「エコシステムを広げる」というのはどれだけの界隈を巻き込めるかという話であって、具体的にどれだけの人数が関わるかは事例によって変わってきますからね。目標として広げたい範囲から逆算すれば必要な人数だけでなく、そこで生じて循環していく価値やトークンの総量、報酬体系のシステムも見えてきます。

それから、もし「組織の方針がなんか違うな」と思っても、投票システムなどでメンバーが意思表示できれば、変更の際に疎外されるメンバーをなくすことができるんですね。

「DAOとは何か」を一言で言うのはまだまだ難しい。でも、これまでの組織構造でできなかったことを改善するには、既存システムを組み合わせて機能面で過不足のないシステムをつくらなくてはいけない。この過不足のない状態こそがDAOによってもたらされるのだと受け止めてもらえれば、DAOは新しいシステムとして期待を持ってもらえるのかもしれません。