Contents

DAOの萌芽:BitcoinコミュニティからEthereumへ

Bitcoinと分散型コミュニティの芽生え

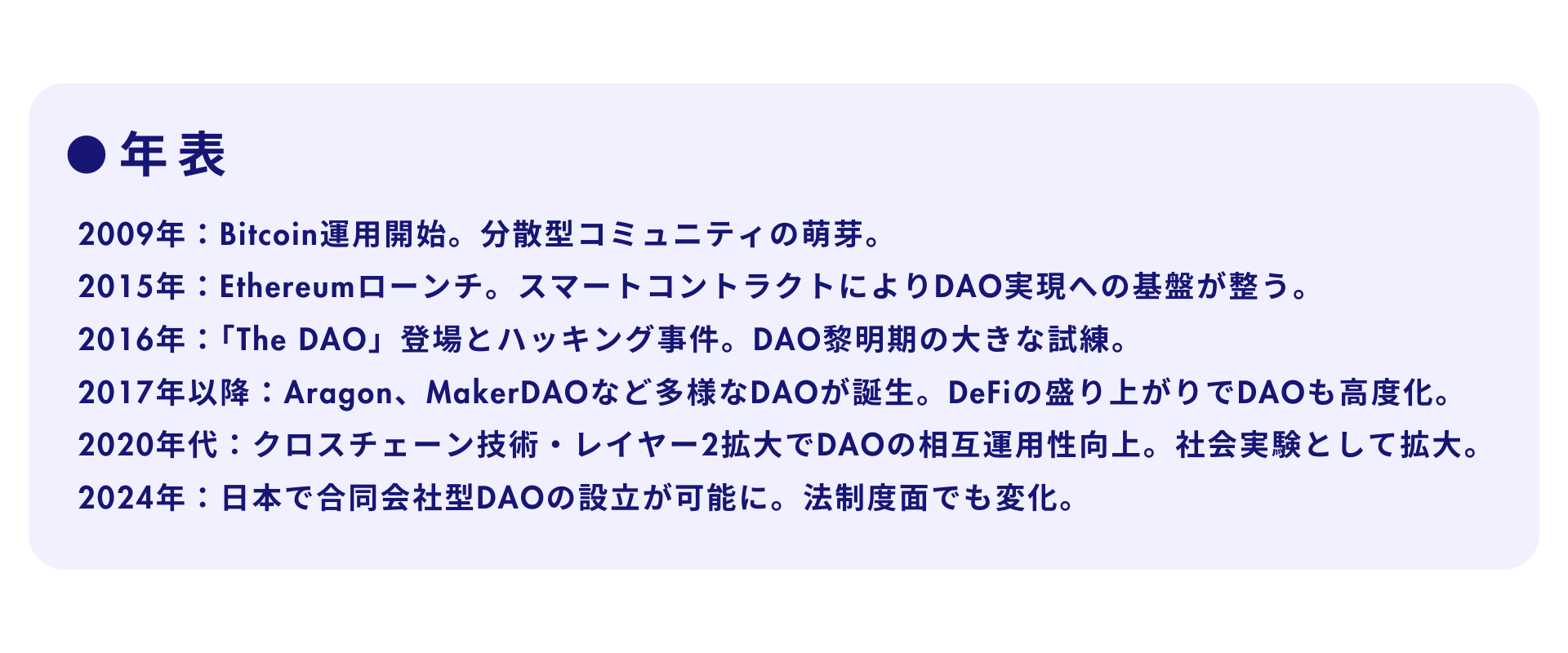

2008年にサトシ・ナカモトによって発表され、2009年に運用が始まったBitcoinは、国家や企業といった中央管理者を持たない分散型のデジタル通貨として登場しました。ここでは、誰かが命令して組織を動かすのではなく、プロトコル(ルール)に基づいて参加者たちがネットワークを支える仕組みが生まれました。

例えば、Bitcoinを支える開発者やユーザーはオンラインのフォーラムやコミュニティ(「Bitcointalk」など)を通して意見交換を行い、「この機能をどう改善するか」「セキュリティ上の懸念はどう対処すべきか」といった意思決定を、特定のボスを作ることなく、みんなのゆるやかな合意によって決めていきました。上下関係が明確な会社組織とは違い、自然発生的なコミュニティ内で、「これが妥当だ」と多くが納得した提案が採用される流れが生まれたのです。この分散的な意思決定のスタイルに、合意アルゴリズムと経済的インセンティブによって参加者が自律的に行動する分散自律的なコミュニティの萌芽が存在していました。

Ethereumとスマートコントラクトがもたらした可能性

2015年にヴィタリック・ブテリンらによってローンチされたEthereumは、Bitcoinに比べてはるかに柔軟な「スマートコントラクト」という仕組みを導入しました。スマートコントラクトは、ブロックチェーン上で動くプログラムで、「もし○○ならば△△する」といった条件を自動で実行できます。しかもEthereumは、Turing完全と呼ばれる非常に応用性の高いスマートコントラクト機能を有しており、お金を送る以上の高度なロジック(条件分岐、ループ、外部データの参照など)をチェーン上で実装できるという特徴がありました。

そのため、Ethereum上では、単に資金移動を記録するだけでなく、「こういう条件が満たされたら自動的に資金を動かす」、「多数決で可決されたら、特定の処理を発動する」といった、組織が合意形成や意思決定を行うためのルールを、ブロックチェーン上で動くプログラムとして定義できたのです。このスマートコントラクト機能によって、投票や資金管理、役割分担など、従来は人間の手や中央管理者が必要だった組織運営のプロセスをコード化して自動化することが可能になりました。これにより組織が物理的な会議室や書面によらず、チェーン上のルールと合意形成手続きによって運営されるという新しい発想が現実味を帯びてきました。人間が管理しなくても、定めた条件に従って自動的に合意形成や資金配分が行われる「自律型分散組織(DAO)」を実現できる土壌が整ったのです。

「The DAO」登場と挫折:初期DAOモデルの試行錯誤

The DAOの誕生

2016年、「The DAO」という画期的な投資ファンド型のDAOがEthereum上に設立されました。トークンを持つ参加者が新規プロジェクトへの投資提案に投票し、その結果に基づいて資金が自動で配分されるという仕組みは、伝統的な投資会社とはまるで異なる新しい組織モデルでした。

「THE DAO」事件:技術的脆弱性を突かれてハッキングされる

しかし、「The DAO」はコードの脆弱性を突かれ、大規模なハッキング被害により多額の資金が不正に移転される事件が発生しました。この衝撃的な出来事を受け、Ethereumコミュニティ内では、「ハッキングによって失われた資金を救済するためにブロックチェーンの履歴を改変すべきか」「コードそのものを法律(Code is Law)として受け入れるべきか」という、深刻な倫理的・技術的な判断が迫られました。

根幹のルールを巡って、Ethereumが二派に分裂

最終的に、資金の回収を支持する派と、それに反対する派の間で意見が大きく対立し、解決策として「ハードフォーク」というブロックチェーンのルール変更が実施されました。この結果、Ethereumは「Ethereum」と「Ethereum Classic」の2つのチェーンに分裂しました。

この一連の出来事は、初期のDAOが抱えていた以下のような課題を鮮明に浮かび上がらせました。

- 技術的未成熟さ

スマートコントラクトの設計やセキュリティが不十分であったこと。

- ガバナンスの難しさ

分散型組織であっても、危機的状況では意見が割れ、全員の合意形成が困難になること。

「The DAO」事件は、DAOが抱える技術的および運営上の課題を明らかにし、設計者たちに対して、より安全で柔軟な仕組みを整え、意思決定プロセスを慎重に設計する必要性を強く意識させるきっかけとなりました。

教訓を生かして:多様化・高度化するDAO

多様なDAOの登場

「The DAO」事件以降、開発者たちはセキュリティ面を強化し、より洗練されたガバナンスモデルを研究しました。その結果、

- Aragon(組織運営ツールキットとしてのDAO)

- Moloch DAO(資金プール型DAO)

- MakerDAO(独自のステーブルコイン発行とガバナンスを行うDAO)

- Compound(貸し借りのプラットフォームとしてのDAO) など…

特定の目的やガバナンスモデルを明確に定義したDAOが次々と現れました。これらのDAOはそれぞれ工夫を凝らして、より民主的で合意形成しやすい環境づくりを進めました。

例えば、ガバナンストークンで投票権を割り振ることで、技術的な仕組みを通して誰がどの程度の発言力を持つかを明確にしたり。複数人の署名が必要なマルチシグウォレットでセキュリティを高めることで、たった1人の権限乱用やハッキングによる資金流出を防ぎ、セキュリティや信頼性を向上させたり。意思決定をいきなり投票にかけるのではなく、提案を出してから議論期間を設け、コミュニティが議論したうえで投票に進むようにしたり。こうしてDAOはそれぞれの目的に特化した形で進化をしていきました。

DeFi時代のDAO

2017年頃から盛り上がった分散型金融(DeFi)の潮流は、DAOの資金管理方法や報酬設計にも新しい可能性をもたらしました。これによって、DAOは単なる「自動化組織」から「コミュニティの意思が資金運用にリアルタイムで反映される組織」へと進化しました。参加者同士が活発に意見を交換し、多様な役割を柔軟に行き来するコミュニティが生まれています。まさに「社会的実験」の要素が強まったといえるでしょう。