はじめに

講師紹介

松原です。NPO法を始めとした、NPOの制度設計を中心に活動してきました。法律をつくるには、目的も背景もバラバラな人たちを「協力しよう」という方向に導かなくてはなりません。そこで培った技法をたくさんの人に使ってもらうため、近年は本を書いたりオンラインスクールを開講したりしています。

ちなみに、猫が好きです。

前回は、澤さんから「DAOとはエコシステムである」と教わったかと思います。今回はそのエコシステムをどのように構築していくか、つまりどうやって人と人を協力させるかについて話していきます。

講義を始めるにあたって、本日のポイントをお伝えします。

「協力の肝は相利開発」。今日はこれだけでも覚えて帰ってください。

運営設計論

相利とは?

ボランティアなどの誰かに協力を呼びかける集団で活動する時、次のようなことが悩みの種になりがちです。

- 活動がなかなか広がらない

- 協力者が増えない

- 協働の仕方がわからない

- みな主体的に動いてくれない

こういった時に役に立つのが「相利」という考え方です。

では、相利とはなんでしょうか。

ここで相利を語る上で欠かせない、協力についても一度整理しておきましょう。「狩り」を思い浮かべてください。太古の時代、大きな獣を狩るには何人かが力を合わせる必要がありました。そうして獣を狩ることができれば、全員がそれぞれ食料を得られます。

目標を達成すれば、それぞれが望むものを手に入れられる。ここで手に入るものが相利です。この相利をしっかり作ること=「相利開発」によって、協力がつくれるかつくれないかが変わってきます。

協力において重要なのは、相手に自分の思いを伝えることではありません。相手が得られる利益を確保しておくこと、それがポイントです。

地域猫活動に見る「相利開発」

先ほどもお話しましたが、私は猫が好きです。そこで猫に関する事例から、相利開発の具体例を取り上げたいと思います。

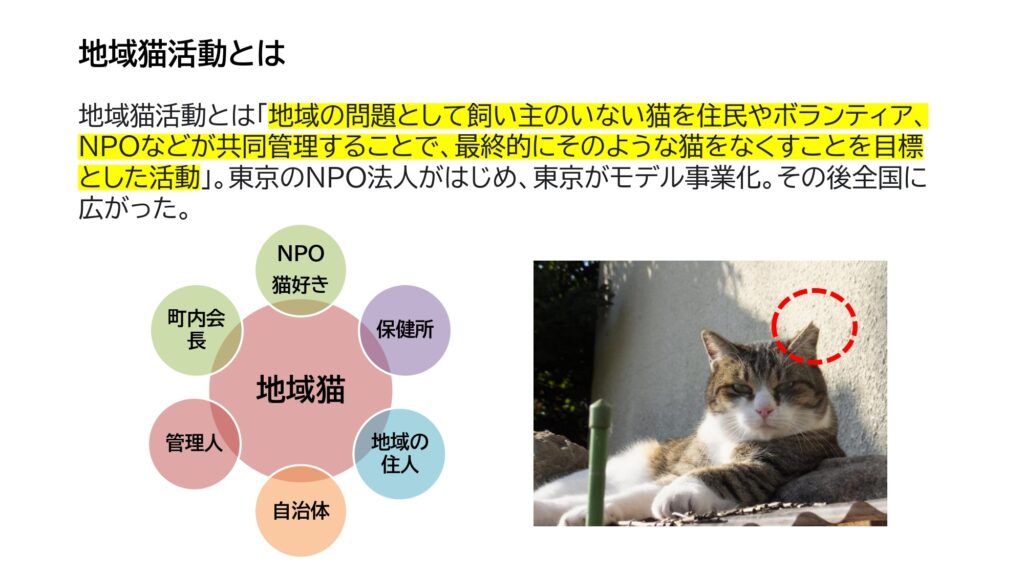

皆さんは「地域猫活動」をご存じでしょうか?

地域猫とは、野良猫の保護に関する活動です。実は野良猫は地域トラブルの種、地域課題なんです。

猫好きが野良猫に餌やりをしたとします。猫は繁殖力が高いので、餌をやり続けると数がどんどん増えていくんです。増えると周囲に糞尿を撒き散らしたり、騒音の原因になったりします。住人は迷惑に感じますが、ここで猫好きと対立してしまう。住民は町内会長やマンションの管理人にクレームを言い、その人たちは保健所や自治体に対応をお願いする。そうなると猫を捕まえて殺処分するしかないのですが、できれば殺処分は減らしたいのが本音です。

この状況を変えようとして生まれたのが地域猫活動です。

地域猫活動では、飼い主のいない猫を地域で共同管理していくことを目的としています。

まず猫好きがNPOと協力して、猫を捕獲して不妊治療をする。最初に猫が増えないようにしてしまうんです。それから餌や猫用トイレを管理して、周囲に迷惑がかからないようにします。すると住民への被害が減り、町内会長や管理人へのクレームが減り、保健所や自治体も殺処分が減少する。

実施の際は地域全体に呼びかけ、被害が減るという利益を示した上で「これから地域猫活動に取り組む」旨を周知します。

この活動は全国に広がり、実際に猫の殺処分数の減少にも繋げるなど効果を挙げています。ここで重要なのが、関わる人それぞれに違った役割と相利が設定されていることです。

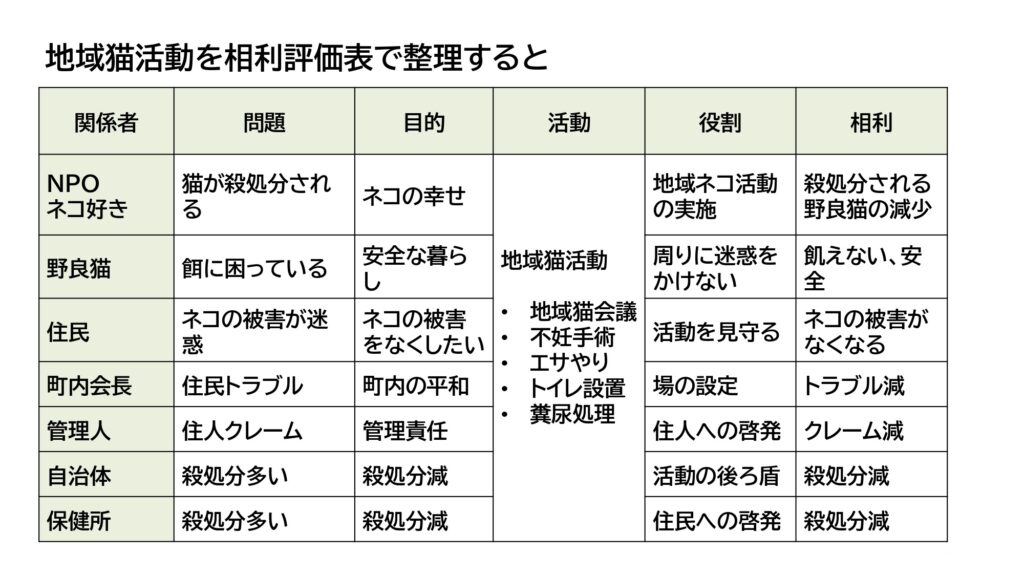

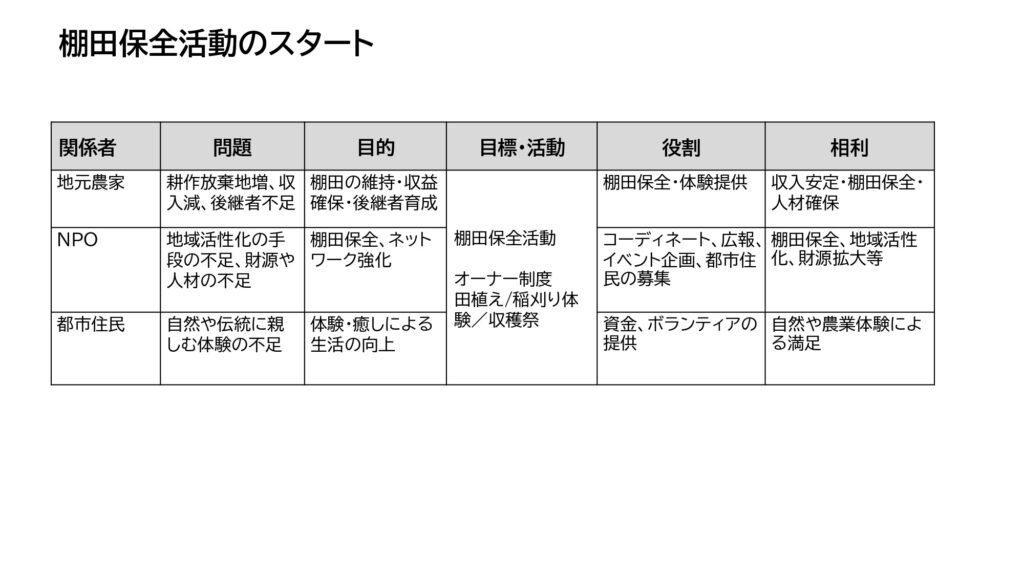

地域猫活動の役割を図で表したものがこちらになります。この図は「相利評価表」と言い、私が協力関係を整理する時にも使っています。

全員が違った問題を抱えていても、ある協力活動を通して、それぞれの問題に基づいた相利を得られる。「自分にメリットがあるから活動に参加する」という状況を生み出せるかが、協力のポイントです。

これは余談ですが、私が地域猫活動の発表会に参加したとき、ある町内会長さんが発表を行いました。そこで「自分は猫が嫌いだ」と宣言したんです。しかし「嫌いだけれど町の環境が良くなって、猫も大人しくなるので地域猫活動に参加している」と続けました。

相利さえ確保されていれば、思いが違っていようが、利害関係が違っていようが、一緒に取り組むことができる。もちろん共感はあってもいいですが、必ずしも必要不可欠ではないのです。

協力に対する誤解とエコシステムの設計方法

このように、協力にはある誤解があります。それは「協力とは、相手に自分がやってもらうことを手伝ってもらうことだ」と解釈していることです。

そのため協力に必要なスキルとして、上手くお願いしたり、巻き込むために共感させたりするスキルがしばしば挙げられます。しかしそればかり考えていると心理的負担が増え、返って人に協力を頼めなくなってしまいます。

協力とは、目標達成によって相利を実現する活動です。活動の意義を理解してもらえれば協力してもらえるというのは「協力の押し売り」でしかありません。

相利開発をした上で、その相利を相手に提案するのが理にかなった誘い方です。「この活動に参加すればこうした利益が得られる」というような、プレゼンテーションをするような気持ちで協力をお願いしてみましょう。

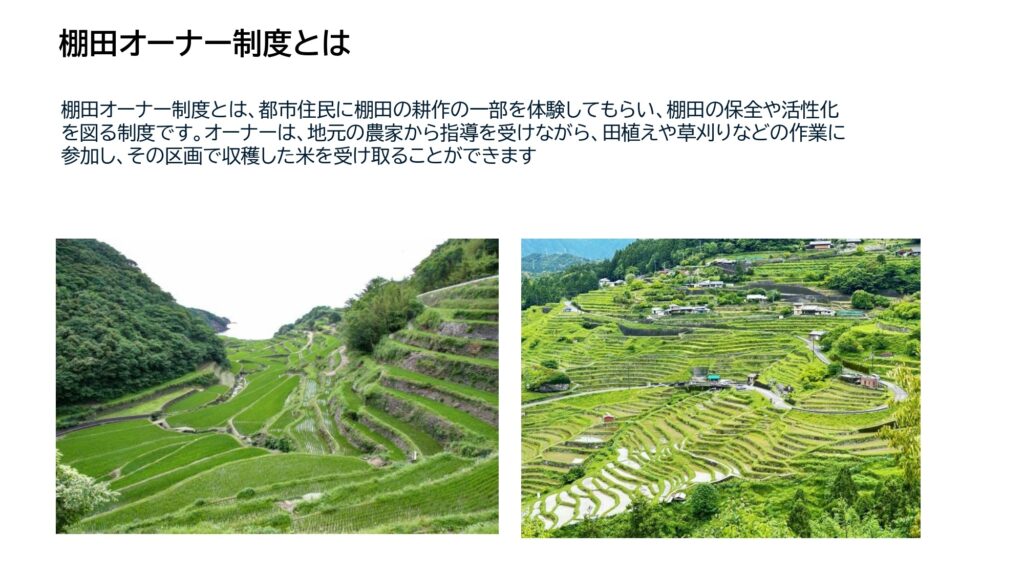

さて、これを踏まえてエコシステムの設計方法について考えていきましょう。今回は棚田保全活動の一種、「棚田オーナー制度」を具体例とします。ここでのポイントは、「相利開発によって価値創造をする」ということです。

まず棚田とは、段々畑のように耕された水田のことです。都市住民にその一部区画のオーナーになってもらい、耕作体験をしてもらって棚田の保全を目指す。それが棚田オーナー制度です。普段は地元農家が管理しつつ、田植えや稲刈りなどの局面でオーナーも参加できる。収穫した米も、オーナーは受け取ることができます。

この制度をある地域でスタートする際、状況は次のようになっています。

これまで話してきたように、それぞれに問題があります。

地元農家は耕作放棄地の増加や後継者不足に悩み、それでも棚田を活性化させていきたい。棚田を保全するNPOも地域を活性化させたいが、財源はない。そこでオーナー制度をつくり、都市住民に棚田を活用してもらおうとします。

ここでただオーナーになってもらうのではなく、体験をつくっておく。田植えや稲刈りなどのイベント、収穫でもらえるお米。そうした楽しみを配置してオーナーになってもらいます。

オーナー制度によって棚田に収入が入り、この表にいる人たちはそれぞれ相利を受け取ることができました。しかしこれだけではエコシステムではありませんし、価値創造もできません。

ここからは関係者を増やすフェーズに入ります。

最初に米関連の製品、酒造や味噌のメーカーに話を持ちかけます。「オーナーのつくった米を製品にしてもらえませんか?」と頼んで、商品開発や試食会などのイベントに広げていく。そうするとオーナー制度の価値が向上します。メーカーも販路拡大に繋がりますね。

続いて地元の古民家所有者や宿屋に、オーナー向けの宿泊イベントとしてツアー企画を持ち込む。これも価値向上に繋がり、相手も利用客を確保できます。

このように、地域の課題を新しく発見していくことで新しい体験を発掘でき、関係者を増やすことができます。米や棚田をベースにして活動を考案すれば相手の受け取る相利も見えてきて、それぞれが役割を受け持ってくれる。これを繰り返しているうちに、だんだんとエコシステムが構築されていきます。

このエコシステムをしっかり稼働させるには、意識しておくべき箇所が3つあります。1つ目は相利、2つ目はイベントとコンテンツ、3つ目は成長サイクルです。

1.相利の設計と評価システム

- 協力者・参加者の相利がしっかり設計でき、合意・了解・共有できるか

- 協力者・参加者の相利が定量的・定性的に測定できるか

- 協力者・参加者の相利の実現が評価され、全員にフィードバックされているか

2.イベント&コンテンツ

- システムを駆動するイベントが設計されているか

- イベントは相利を実現できるように設計できているか

- イベントを盛り上げるコンテンツはあるか

- イベントごとに相利の実現を評価・フィードバック・共有できるか

3.GROWサイクルによる成長

- G(Generate:生成)⇒R(Run:実行)⇒O(observe:評価)⇒W(Widen:拡張)のサイクルを回して、成長を目指しているか

相利が増えることでエコシステム全体の価値が増え、それを盛り上げるイベントやコンテンツが用意されていることで、ますますその価値は向上していく。

DAOにとって価値の創造は生命線です。価値を高めていけるエコシステムの設計こそ、持続的なDAOを構築するには必要です。