Contents

はじめに

講師紹介

講師を務めさせていただきます、香西と申します。百十四銀行という地方銀行から『Shikokuブランド』という商社に出向していて、四国をブランディングする仕事に取り組んでいます。商社でのお仕事と並行して、映画監督として映像でPRをしたり、地域コミュニティで名産品をつくったりもしています。いろんな市や町の団体に参加して活動しているので、本日はその経験をお話します。

また講義とは別に、『ミナガルテン』という広島の三永という地域でコミュニティ施設を運営している谷口さんにも登壇してもらう予定です。価値づくりや人の繋がりを実践している非常にDAO的な場所なので、事例としてご紹介できればと思います。

地域DAOをどうつくるか?

地域DAOにおけるトークン設計

私自身も感じていることなんですが……DAOって難しいじゃないですか。「何がDAOを難しくしているんだろう?」と考えてみて、目的によって参加者の構成や必要になるシステムが異なることがDAOを複雑化させている原因の1つだと思いました。

これまでの事例では、例えば環境問題などの活動を目的にしたDAOは、参加者が活動実績を提示すれば報酬を受け取れるという循環が組み込まれています。一方で、クリエイターを支えるために構築されたエンターテイメント系のDAOではクリエイターの支援者が参加者の主体で、クリエイターの活動を支えると何らかの価値が支援者に供給される仕組みになっています。価値が循環するというシステムは同じですが、どうすれば循環をつくれるかは目的によって細かく異なるのが実情です。

このように違いが生まれるのは、DAOが完全な自立型組織とはいえず、実際には組織を引っ張る人が必ず存在するからでもあります。その人を中心としながらも、みんながDAOに参加してもらえるようにするには、目的に合わせたトークン設計が大切です。

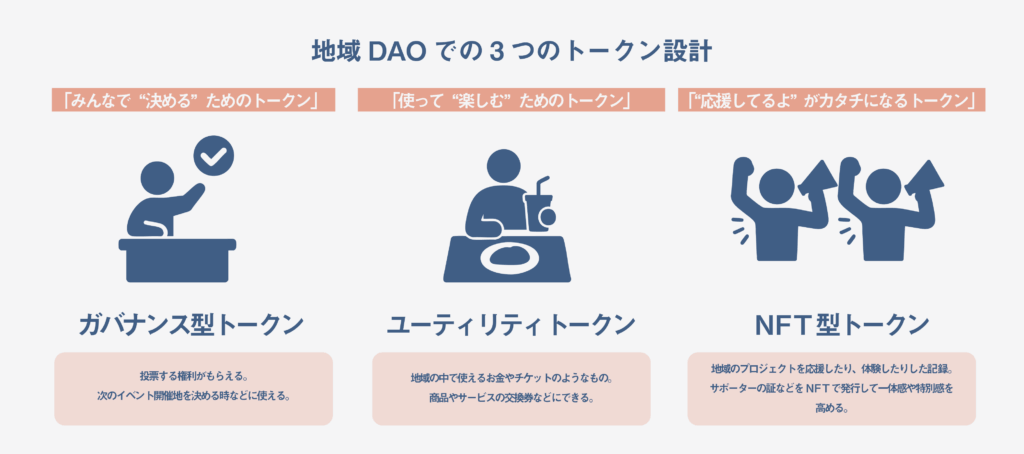

地域DAOでのトークン設計では「参加した人にいかに楽しく、メリットを感じてもらえるか」を重視します。3種類のトークンを使って、「共感→関与→継続」をひと続きの流れとして体験してもらいましょう。

- ガバナンス型トークン:「みんなで“決める”ためのトークン」

投票する権利がもらえる。次のイベント開催地を決める時などに使える。 - ユーティリティトークン:「使って“楽しむ”ためのトークン」

地域の中で使えるお金やチケットのようなもの。商品やサービスの交換券などにできる。 - NFT型トークン:「“応援してるよ”がカタチになるトークン」

地域のプロジェクトを応援したり、体験したりした記録。サポーターの証などをNFTで発行して一体感や特別感を高める。

これらを自分たちの地域に合わせて1から設計していけるのが、DAOの面白いところですね。

地域DAOと企業活動×地域活性のこれから

そうして地域DAOでつくる価値というのが、企業活動として実施される地域活性とも大きく関係してくると私は考えています。

これまで企業は地域との関わりをCSR=企業の社会的責任として請け負っていました。一方的に、慈善活動として取り組んでいたんですね。しかしこれからの時代は、地域とともに価値をつくり、持続可能に広げていくのが企業活動としての地域活性だと言われています。

DAOはこの「共益」をシステムとして実現できる、実は非常にビジネス向きの仕組みなんです。CSRは「支援」の側面が強いんですが、そこから「共創」の活動を打ち出せるようになります。地域住民を巻き込み、関係人口全体に意思決定を託して、地域と一緒に何かをつくるようになっていくのがこれからの時代です。

その地域DAOを拡散するためには、アプローチの方法が4つあります。メリット、デメリットを合わせてご紹介します。

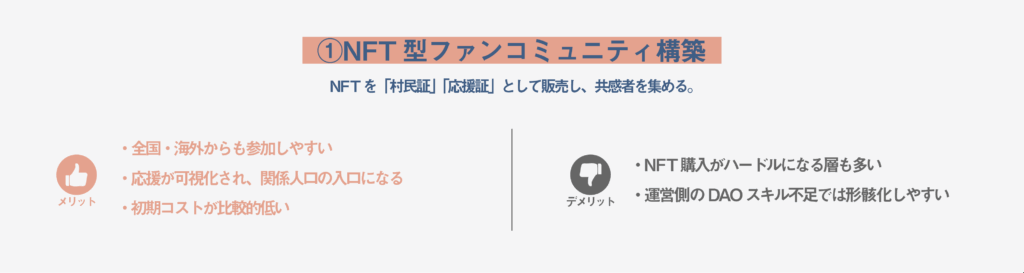

①NFT型ファンコミュニティ構築

NFTを「村民証」「応援証」として販売し、共感者を集める。

②企業・行政との連携型DAO

CSRや地方投資、公共事業にDAO的な要素を組み込み、制度として導入。

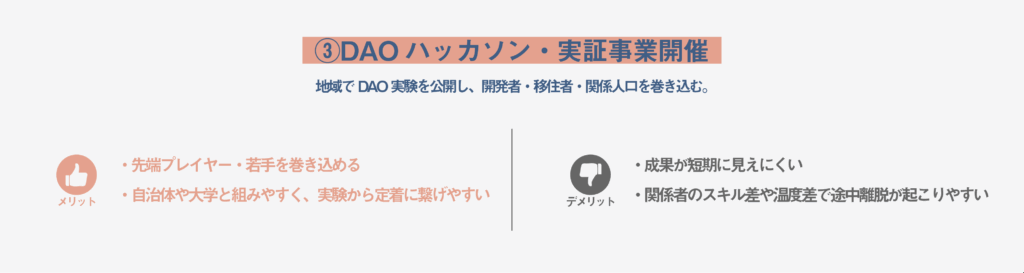

③DAOハッカソン・実証事業開催

地域でDAO実験を公開し、開発者・移住者・関係人口を巻き込む。

④メディア・ストーリーテリング強化

地域DAOの成功事例を動画や記事で発信し、「参加したくなる物語」を発信。

これらのアプローチからどれか1つを選ぶのではなく、段階的かつ組み合わせて使っていく「段階的アプローチ+統合設計」が成功の鍵となっています。

《結論として推奨する戦略》

- NFTなどで関係者の入口を設計(アプローチ①)

- 自治体・企業と連携し、持続性ある制度に繋げる(アプローチ②)

- DAOハッカソンやキャンプなどで次世代プレイヤーを巻き込む(アプローチ③)

- すべてを物語として伝えるブランド構築型発信(アプローチ④)

「DAOを社会に拡げる共創設計の4点セット」として、地域プロジェクトごとにチューニングするのが理想です。

また、もしアプローチ④に継続して取り組めるのであれば、ストーリーを発信して共感者を増やすことにも活用できます。地域ブランディングについては後ほどお話しますが、参加する意味を高めて地域をみんなでつくっていくなら、このような戦略も理想的です。

- 初期:①NFT型ファン構築+④ストーリー発信

共感者を集め、関係人口・支援者を獲得する - 中期:②企業・行政DAO

制度化し、資金循環をつくる - 長期:③DAO実証・ハッカソン

プレイヤー層の再生産、DAO文化を根付かせる

これらは成功するDAOに共通するポイントでもあり、次のようなところが意識されています。

- 「トークン」ではなく「参加の意味と物語」を設計している

- 「制度」ではなく、「ともに循環させる構造」を丁寧に立ち上げている

- 「技術」よりも「他者と関わる関係設計」を優先している

DAOが広がらない原因・改善方法

構造としてDAOを設計してもDAOが広がっていかないことがあります。そんな時はDAO設計に問題がないか確認して、改善していきましょう。

課題①:「誰のどんな感情に刺さるか」が言語化されていない

●問題点:DAOの説明が機能の話ばかり(NFTを発行/投票ができる)で、「人の感情」に届いていない。

◉改善方法:ストーリーで語る(ストーリー・ブランディング)

キャッチコピーにも違いが表れる。例えば投票できるとして、「地域の未来に投票できます」よりも「あなたの1票が、来年の“うどんフェス”のテーマになるかもしれない」の方が「どう影響するのか」がはっきりしている。

仕組みではなく、「参加した人の物語」を語ることが大切。

課題②:関わり方が段階設計されていない

●問題点:「投票して」「参加して」「トークン持って」と1歩目が重すぎる。特に地域外の人にはわかりづらい。

◉改善方法:関わり方にレベル差を設ける

人には温度差がある。少しだけ興味がある人からしっかり関わりたい人まで様々。そのため、SNSフォローやオープンチャットへの参加のみ→NFTやトークンの入手→投票参加や企画提案……とレベル差を設けると、少しだけ興味がある人も気軽に参加しやすい。

「ちょっと関わる」を許すことが拡散の第一歩。

課題③:「DAOに入るメリット・楽しさ」が不明瞭

●問題点:DAOに参加しても「得られる価値」がピンとこない。

◉改善方法:報酬を3種類で設計する

- 感情的報酬:共感や応援の実感→充実感を高める

自分の応援コメントが掲載されるなど - 社会的報酬:評価、意思決定参加→自己効力感と帰属意識を高める

投票で案が採用された、称号NFTや役職の付与など - 実利的報酬:金銭的価値、優遇特典の付与→継続参加と拡散動機を提供

優待券や製品の提供、限定NFTの発行権利の付与など

DAY1の情緒的価値や機能的価値、DAY2での相利開発とも通じる部分がある。

「関わりたくなる空間」を育てるイメージを持つべき。

これらのことに注意して、DAOを育てていきましょう。それでは先ほども触れたストーリーづくりやブランディングについて、具体的な手法を交えてお話していこうと思います。