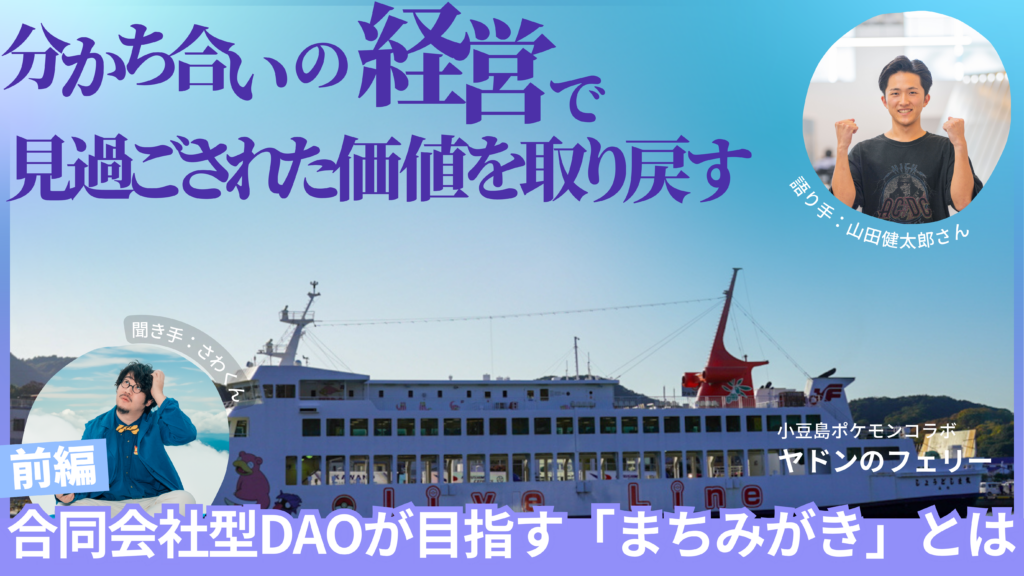

- 語り手:山田健太郎さん(Re: Asset DAO合同会社代表)

- 聞き手:さわくん(ランニングホームラン株式会社「コンセプト神」/DAOの哲学的側面を研究中)

Contents

Re: Asset DAOとは?

さわくん:

『小豆島の古民家宿をみんなで経営しませんか?』――そんな投稿がXに流れてきました。

これを運営しているのが、山田さんが代表を務めるRe: Asset DAO合同会社 ですね。単刀直入に聞きます。Re: Asset DAOとは、一体何者なのでしょうか?

山田健太郎さん:

簡単に言うと、新しいDAO型の資金調達スキームです。僕たちは「合同会社型DAO」と呼んでいて、DAOに法人格を持たせた新しい形の組織を構築しました。この仕組みを活用し、現在は瀬戸内の古民家を運営しています。

実は、この合同会社型DAOは世界初の試みなんですよ。昨年の法改正により、日本でも合同会社の社員権をトークンとして発行し、資金調達が可能になりました。DAO自体は最近注目されていますが、合同会社DAOの画期的な点は株式のようにオーナーシップを発行できること。

従来のDAOは分散型の意思決定が特徴的ですが、法的な権限を持てるとは限りません。しかし、合同会社型DAOでは定款変更や解散といった重要な意思決定にも、トークン保有者が関われる。海外のDAO事例では「企業が運営するDAOコミュニティ」への参加権しか得られないことがほとんどで、法人そのものの所有権には至りません。Re: Asset DAOでは、DAOの枠組みを超えて法人格を持ち、投資家がリアルに経営に関与できるんです。これは日本初・世界初の取り組みなんです。

DAOが切り拓く新しい資金調達の可能性

さわくん:

海外では株式会社がDAOという事業を運営するケースが多いのに対し、日本では法人自体がDAOの形態を取るということですね。法人がDAOのスキームを採用することで、具体的にどのようなイノベーションが生まれるのでしょうか?

山田健太郎さん:

従来の投資は「すでに価値が確立されたもの」や「今後の値上がりが期待できるもの」に資金を投じるのが一般的でした。しかし、僕たちが取り組んでいる小豆島の古民家再生のような地方創生プロジェクトは、資金調達が難しいのが現状です。銀行融資を受けるには収益性の証明が求められ、一般的な投資家にとってはリスクが読みにくい。だからこそ、この分野にはDAOの仕組みが活きるんです。

DAOを活用すれば、グローバルな視点で少額ずつ投資を募ることが可能になります。一見、グローバルとニッチは相反する概念に思えるかもしれません。でも、DAOは分散型かつ自律的な資金調達が可能なため、投資のハードルを下げながら、コミュニティ全体で意思決定を行うことができるんです。

例えば、海外の投資家にとっては「日本の古民家を少額で所有できる」という魅力があり、日本国内の投資家にとっては単なる寄付ではなく、経営の意思決定に参加できるという点が画期的です。これまでクラウドファンディングでは「応援」にとどまっていた投資が、DAOの仕組みを通じて、実際の経営に関われる形に変わる。つまり、「支援」ではなく「共同経営」の感覚で、プロジェクトに参加できるんですね。

「投資家」ではなく、「経営者」としての参加

山田健太郎さん:

小豆島プロジェクトも、従来のクラウドファンディングなら「支援」にとどまるものでした。しかし、合同会社型DAOのスキームを活用すると、出資者は単なる支援者ではなく「経営者」として関われる仕組みになります。定款の変更、解散、次の投資先の決定など、大きな意思決定にDAOの投資家全員が参加できる。これは従来のクラウドファンディングにはなかった、大きな変化です。

形式上、DAOに投資した人たちは「社員」と呼ばれ、給料の代わりにトークンが付与されます。実務は「業務執行社員」が担いますが、社員(投資家)自身が経営の方向性を決める権限を持つというのが、この仕組みの革新性です。

トークンは「宿泊できる権利」として利用できます。正確には、出資者は宿泊券NFTを購入し、これを売却できた場合には現金化することもできるという仕組みになっています。しかし、本質はそこではありません。DAOでは、みんなで投資とリスクを分かち合いながら、新たな価値を生み出すことが重要なのです。

投資が受けづらい領域でも資金調達が可能なのが、合同会社DAOの最大の強み。では、なぜ僕たちはこの仕組みにこだわるのか。僕たちが目指しているのは、「資本の拡大」ではなく「価値の最大化」なんです。

資本の拡大ではなく、価値の最大化を目指す

山田健太郎さん:

地方の古民家は金融機関の評価が低く、投資の対象になりにくいのが現実です。でも、だからこそ僕たちはそこに出資する意義があると考えています。

僕たちが目指しているのは新しいフロンティアを開拓することではありません。すでに存在する街の価値を引き上げることです。せっかくの歴史や文化を壊し、都市開発で収益を追求するのではなく、地域の価値を活かしながら発展させる道を選びたい。

そこで生まれたのが「分散型ホテル」という構想です。

ホテルが単体で存在するのではなく、島全体とつながり、まちづくりにも貢献する。古民家を再生し、観光業を盛り上げ、人々が自然と町を歩きたくなるような仕掛けをつくる。それを僕たちは「島みがき」と呼んでいます。

これは、単に老朽化した建物を取り壊して再開発するのではなく、地域の歴史や文化をリスペクトしながら、既存の資産を磨き上げるアプローチです。

地域の価値が高まるほど、トークンの価値も上がる

山田健太郎さん:

合同会社DAOでは、投資した社員(=投資家)に「宿泊できる権利」と交換できるトークンが配給されます。この権利は、島の魅力が高まるほど価値が上がる仕組みになっています。

地域への再投資が進めば進むほど、トークンの価値も向上する。

利益が出たら次の物件に再投資し、その結果、トークンの使い道が増えることでトークンの価値も拡大。投資家自身が「このプロジェクトに参加すると面白い」と感じ、新たな仲間を呼び込む。すると、さらに投資と運営が活性化し、島全体のコミュニティにも良い影響を及ぼすという循環が生まれるんです。

さわくん:

それはまるで「アイドルプロデュース」に近いですね。

アイドルの魅力を高めなければファンは増えませんし、ファン自身がプロモーションに関わることで、アイドルはさらに輝きを増す。

山田健太郎さん:

その言い方しっくりきました。そうです。そんな連鎖反応が起こることを期待しています。

株式は「利益の最大化」、トークンは「価値の最大化」

さわくん:

ネットワーク効果を高めることが、トークン(株式会社でいうところの株)の価値向上につながる。貢献すればするほど報酬(トークン)が増える。合同会社型DAOは、こうした仕組みを活かして「価値の最大化」を目指しているんですね。

ところで、このトークンは、株とはどう違うのでしょうか?

山田健太郎さん:

株は上場するまでは価値を持たないですが、トークンはいつでも価値を引き出せるというのが大きな違いです。通常の投資形態では、VC(ベンチャーキャピタル)などから資金調達を行うと、「お金を増やすこと」自体が第一の目標になってしまいます。投資家は、事業によって生まれた利益をより大きなリターンにするため、短期的な成長や再投資を求める傾向が強くなります。

一方で、DAOにおけるトークンの仕組みは、その考え方が根本的に異なります。DAOの経済圏では、「お金がお金を生む」のではなく、「DAOの価値が高まれば、トークンの価値も上がる」という仕組みになっています。つまり、DAOに関わる人たちにとっては、自分たちが大切にしている価値を高めることが、そのままトークンの価値向上につながるのです。

例えば、収益の最大化だけを目指すなら、今ある古民家を活用するよりも、それを壊して大きなマンションを建てた方が合理的かもしれません。しかし、島全体の利益を考えれば、今ある古民家とその歴史を大切にする方が、長期的な価値は高まるはずです。

僕たちが目指しているのは、「5年で1万倍の成長」ではなく、「50年で1万倍の成長」です。5年で1万倍を目指すような事業は、10年後には消えてしまっているかもしれない。僕たちは、短期的な成長ではなく、長期的に、持続的に成長していくための活動をしたいんです。

「Re: Asset DAO 小豆島プロジェクト」オープンチャットはこちら

現在進行中のDAOプロジェクトである「Re: Asset DAO 小豆島プロジェクト」。

以下のオープンチャットから、プロジェクトの動向やDAOに関するトレンドが追えるので、是非ご参加ください↓